Татарская фамилия. В поисках утраченных корней

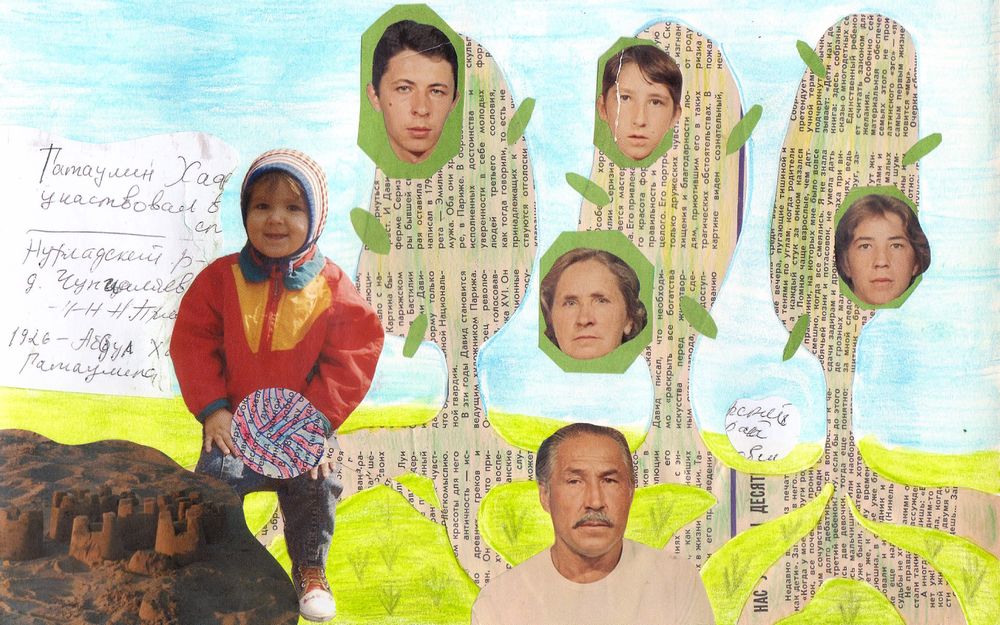

«Я ношу татарскую фамилию, и это всё, что связывает меня с корнями моего деда. Я не говорю на татарском языке, не исповедую ислам, не знаю традиций. Моё собственное национальное самосознание — точнее, осознание национальной пустоты — проявлялось постепенно». / Коллаж: Роман Передерей

Желая разобраться в прошлом своей семьи, понять ее путь и истоки, корреспондентка самиздата Юлия Гатаулина рассказывает, как стремление пробиться сквозь препоны забвения сталкивается с жерновами госмашины и стертыми страницами исторической памяти. Результатом архивных разысканий стало пронзительное эссе о поисках утраченной идентичности, борьбе за сохранение памяти и попытке преодолеть оторванность от корней, которая касается большинства российских семей.

В какой момент жизни я вдруг поняла, что оторвана от пресловутых корней? Когда земля начала звать меня?

Я и на своей земле чувствовала одиночество: семья, растерзанная неудачными смертями, забытьём, войной, переездами, бытовыми ссорами. Уехав за её пределы, я поняла, что моя тоска достигла оглушающих объёмов пустоты.

Я пытаюсь восстановить потерянные связи. Потерянные по многим причинам — от бытовых недомолвок в семье до грандиозных репрессивных политик государства.

***

Я ношу татарскую фамилию, и это всё, что связывает меня с корнями моего деда. Я не говорю на татарском языке, не исповедую ислам, не знаю традиций. Моё собственное национальное самосознание — точнее, осознание национальной пустоты — проявлялось постепенно. Понимание того, что я русская, но при этом частично татарка, было у меня всегда. Хотя точнее сказать, что я никогда не разделяла эти части себя: была я, и я была суммой разных частей.

В мультиэтничном Поволжье вокруг меня всегда были татары: татарский класс в школе, татарский язык на улицах, татарские имена друзей, празднование Сабантуя в городе. Моя татарская фамилия всегда напоминала о своём присутствии — не столько из-за её татарского происхождения, сколько из-за ошибки в написании. «Гатаулина» с одной Л вместо более распространённого «Гатауллина». «Гатаулина, одна Л», автоматически произносила я при столкновении с любой бюрократией.

Когда я училась в пятом классе, у меня была лучшая подруга Э., которая была из татарской семьи. Её мама очень старалась приучить дочь к татарской культуре и языку и заодно вовлечь меня, зная о моей отдалённой связи. «Девочки, давайте вы выучите татарский, и это будет вашим секретным языком — вы будете на нём разговаривать и делиться своими секретами, а вас никто не будет понимать». Однако дальше этих предложений, произнесённых загадочным и заговорщическим тоном, этот план не продвинулся.

Впервые свою татарскую инаковость я почувствовала в Санкт-Петербурге. Я переехала туда, когда мне было 20 лет, и в свои 22 несколько месяцев встречалась с Д. Когда Д. и я впервые занялись сексом, она сказала: «Знаешь, у тебя глаза такие… ну немного раскосые». Д. сильно засмущалась своего комментария, а мне понадобилось время, чтобы его расшифровать: я искренне не понимала, откуда исходит это удивление, внимание — и стыдливость. Как говорит Чимаманда Нгози в своих размышлениях о расизме и феминизме, «I didn’t know I was Black before I came to America». В моём же случае I didn’t know I was Asian before I came to St Petersburg.

Я всегда воспринимала себя как сумму разных частей, но ни одну из них в отдельности. Я чувствую себя и русской, и татаркой, но при этом не являюсь ни чисто русской, ни чисто татаркой. Культурный и национальный опыт сформировали меня, но я не ощущаю это как что-то, что строго определяет меня в рамках определённых категорий. Это пограничное состояние, хотя и сложное в своей оторванности и неопределённости, делает для меня непонятными и, прямо скажем, отталкивающими различные заявления о культурной эссенциализации, часто приводящие к чувству превосходства.

***

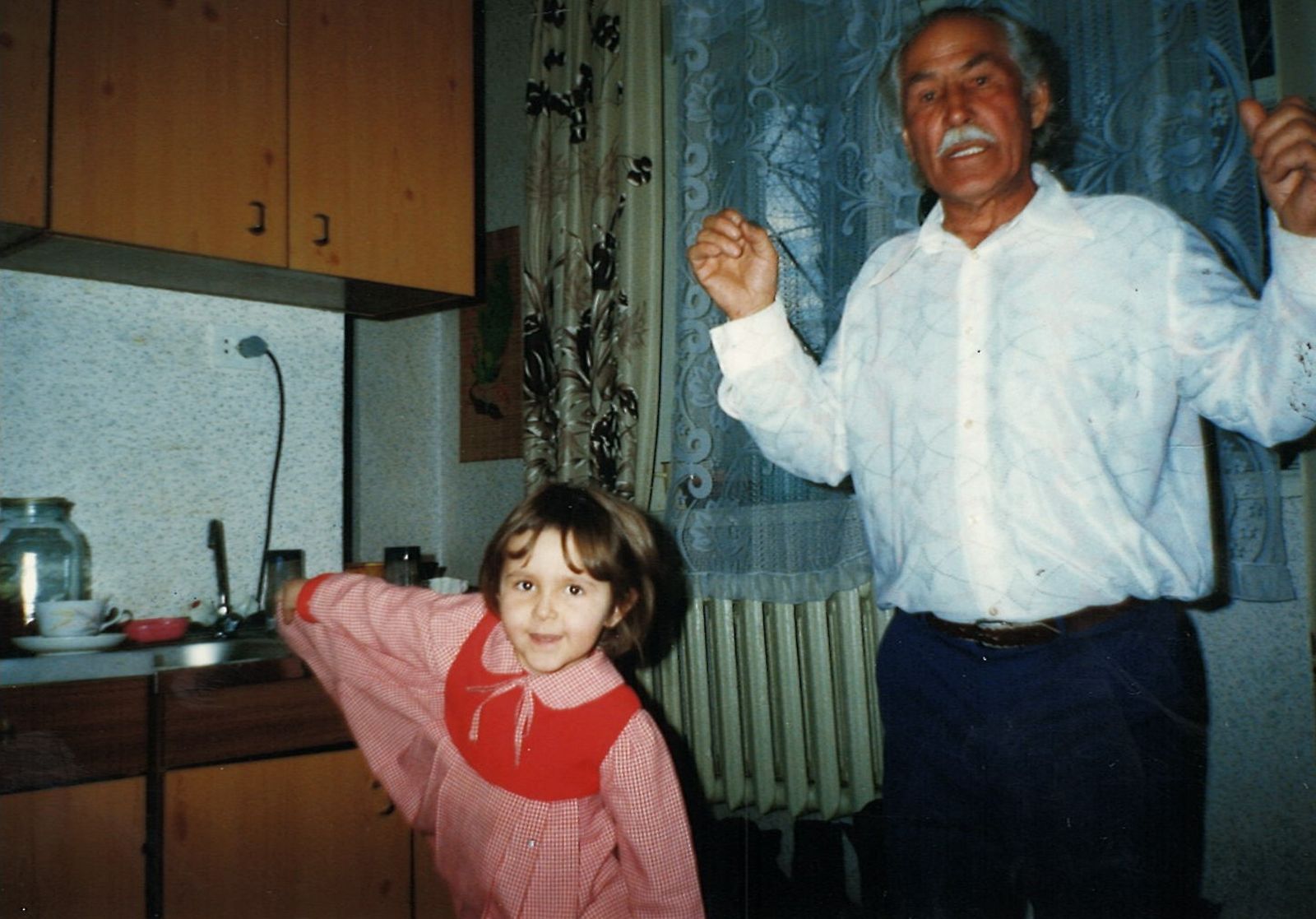

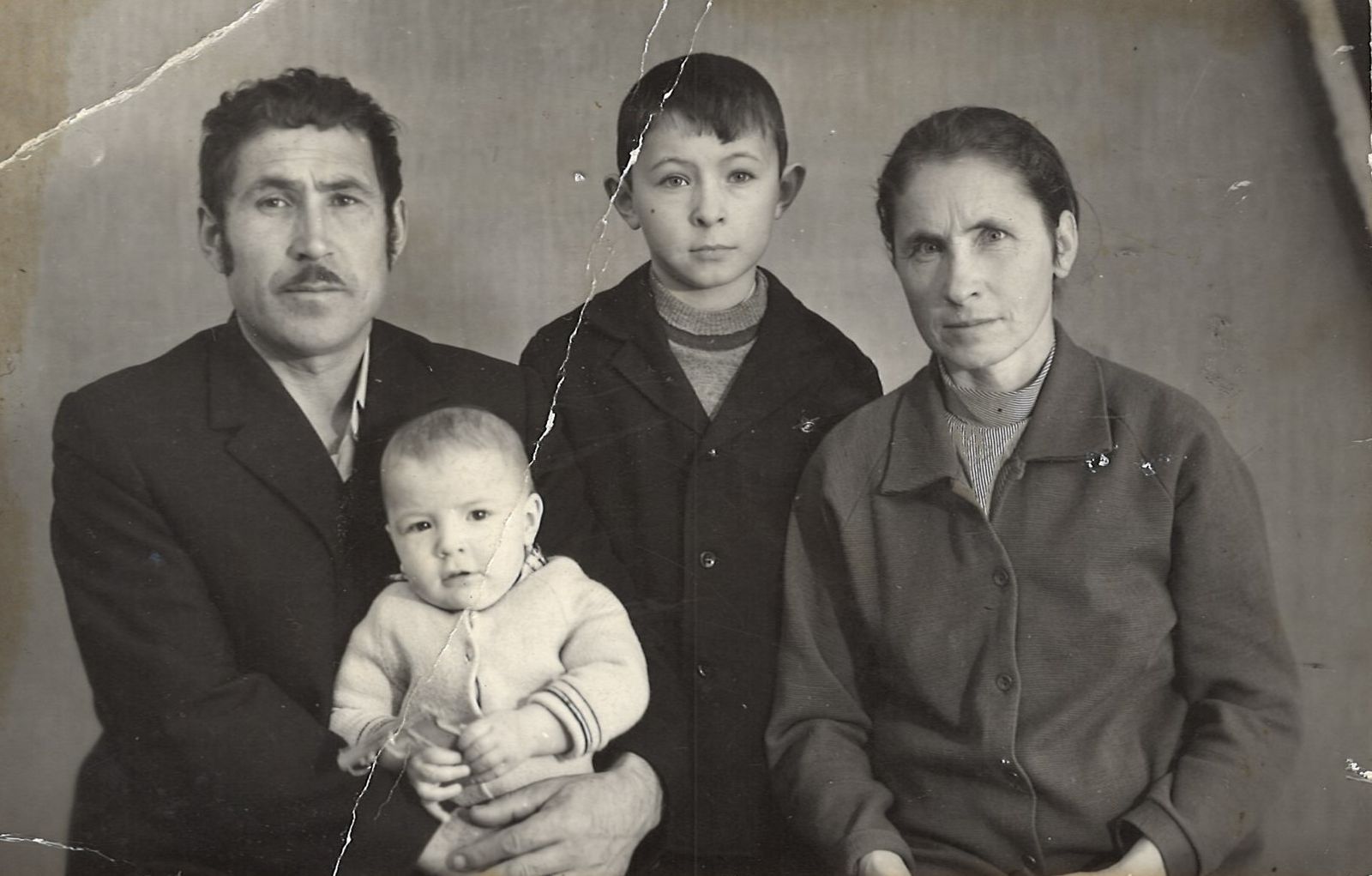

Моего деда звали Гатаулин Шамиль Хафизович. От его татарских корней остались только: 1) имя — более татарское, чем моё; 2) внешность — ещё более татарская, чем моя; и 3) неспособность различать грамматические роды в русском языке (это нас различало). На татарском он не говорил (по крайней мере, в те годы, когда мы вдвоём жили на этой земле) и ислам не исповедовал.

Нельзя сказать, что мы совсем ничего не знали о семье деда и его детстве. На разных застольях он делился кусочками информации. Дед родился в 1933 году. Он жил со своим дедом после того, как его родителей сослали (куда?). Дед деда был имамом в местной мечети (возможно ли это, если имамы должны были быть самыми образованными людьми в деревне, а мой дед не умел ни писать, ни говорить по-татарски, а по-русски говорил с грамматическими ошибками; или он просто вытеснил знания татарского для последующего выживания?). В какой-то момент дед моего деда умер. Мой дед со своими братьями и сёстрами (кто они?) оказался в детдоме (каком?), и их всех разделили (что с ними стало? как долго дед пробыл в детдоме и что делал после?).

История состоит из пустоты и повисших в ней вопросов. Я хочу проникнуть в часть этой истории о себе, стёртой из нашей семьи репрессивной политикой государства.

Может быть, семья деда подверглась раскулачиванию? Это кажется поздноватым для конца 1930-х, хотя единичные случаи раскулачивания существовали и тогда. Или чем могла быть вызвана их принудительная миграция? Раскулачивание никогда не приходило мне в голову, когда я смотрела на своего деда: малообразованного человека, разнорабочего на стройке. Но, может, это и было последствием раскулачивания — явления, существующего не только в 1930-х, но и в настоящем. Пробоины в нашей темпоральной матрице.

Такой участи подверглись не только татары, конечно. Ссылали и татар, и русских, и многих других. Раскулачивание губило людей и семьи, не щадя никого, вне зависимости от их происхождения. Советское государство, в своей интернациональной идеологии, действительно меньше замечало национальные различия: будь то в прогрессивных политиках социального и экономического равенства или в репрессиях. Но дело в том, что интернациональная идеология и структура государства не были нейтральными и равными ко всем; они должны были функционировать на каком-то фундаменте. В попытках подавить национальную идентичность в защиту классовой, государство, во всех структурах для своего выживания и воспроизводства (медиа, государственных услуг и коммуникаций, преподавания в школах), должно было взять откуда-то эти основы, и эти основы часто были русскоязычными и русскокультурными. Для нерусских раскулачивание и принудительные миграции уничтожали не только людей, но и культуру и язык.

Я с осторожностью участвую в дискуссиях о Советском Союзе как колониальной структуре. Конечно, СССР использовал те же модернистские и цивилизационные дискурсы и методы, которые подавляли коренное знание и другие языки. С другой стороны, понимание колонизации только на основе культуры и без внимания к политической экономии ведёт нас к эссенциалистским и иногда этнонационалистским рассуждениям. Смогла бы моя неграмотная семья прожить такую долгую жизнь с доступом к всеобщей медицине и жилью, если бы они существовали в лишающей всех прав колониальной системе?

***

После смерти деда я перебираю документы. Вот копия его паспорта. В паспорте указано место рождения: Татарское Сунчелеево, Татарская ССР. Впервые я осознаю, что дед не всегда жил в этой квартире. Когда-то, в совсем другие времена, он жил на другой земле.

Я нахожу бумажку: «Гатаулин Хафиз участвовал в конном спорте». «Фаиля, 1931 год. Танзиля, 1935 год. Абдулл, 1926 год. Соня, 1920 год». Я звоню маме. «Это на каком-то из застолий дед разговорился и пытался вспомнить своих братьев и сестёр». Они все потерялись — или, точнее, их разделили в советской детдомовской системе во время войны. Больше никого из них он никогда не видел.

Я пытаюсь найти ответы на преследующие меня вопросы и проникнуть в пелену времени, скрытую силой бюрократии, русификации и жизненных судеб.

***

Мы с мамой решаем попытаться найти информацию о семье деда. Я нахожу специалиста по генеалогии. Сейчас, говорят, таких много; особенно популярны их услуги у людей, которые пытаются доказать своё аристократическое происхождение (этот факт меня очень забавляет).

Генеалог Алексей помогает моей маме составить запрос в ЗАГС о выдаче повторного свидетельства о рождении моего деда.

Спустя две недели моя мама приходит в ЗАГС — место упокоения рождений, смертей, свадеб, родственных связей.

Любезная женщина напротив говорит, что они, судя по всему, нашли запись о рождении нашего деда, но выдать её нам не могут — имя в его свидетельстве о рождении отличается от его паспортного имени. При рождении деда записали как татарина — по имени отца и без отчества. В детдоме его имя переписали на русифицированный лад; это новое, грамматически русифицированное имя застыло в документах и идентичности моего деда.

«Документы вам выдать не могу, » — говорит любезная женщина, — «имена не сходятся, понимаете, нужно соблюдать закон о защите персональных данных».

Имя моего деда при его рождении и его родители, вот они тут, совсем рядом, нас отделяет метр физической близости — от мамы до компьютера любезной женщины, — и недостижимые бездны бюрократии с её безоговорочным послушанием выборочно работающих законов.

***

«До революции 1917 года абсолютное большинство татар носило традиционные фамилии. В советское время оставить традиционные фамилии разрешили только христианским народам (армянам, грузинам, абхазам, украинцам). Мусульманские народы должны были русифицировать свои фамилии.»

«У тюркских народов фамилией служило имя отца. Или можем сказать, что фамилии не было. Его называли по имени и его принадлежности к своему отцу. Фамилии были только у служилых татар, феодалов, у кого была земля и так далее, у знатных татар к 17-18 веку фамилии уже были. Подавляющее большинство фамилий произошли от имён.»

«Как татарам фамилии давали:

— Чей сын?

— Галиев

— Пишем Галиев. А ты чей?

— Мин Галиев.

— Пишем Мингалиев. А ты тоже Галиев?

— Мин не Галиев.

— Пишем Миннегалиев!»

В своих поисках я узнаю, что фамилия «Гатауллин» — это русифицированная версия татарского имени «Гатаулла». Ко мне закрадывается мысль: может быть, поменять фамилию и хотя бы так обратить время вспять?

***

Я продолжаю поиски. Отправляю сообщения новым генеалогам для оценки перспектив исследования.

«Здравствуйте!

Выбранный Вами эксперт не готов взять в работу заявку.

Среди других экспертов на сегодняшний день нет специалиста, готового продолжить работу по вашей задаче».

Я всё ещё не знаю, кем были мои прабабушка и прадедушка, как их звали и как сложилась их судьба. Кем были сёстры и братья деда, с которыми его разъединили. Я свыкаюсь с горем, что не могу обернуть время вспять.

Со мной остаётся пустота незнания — и моя татарская фамилия.