В книге «Язык тела: позы и жесты в искусстве» британский зоолог, этолог и художник-сюрреалист Десмонд Моррис предлагает обратиться к социальным функциям жестов и поз. Ученый рассматривает позы в произведениях искусства не только с точки зрения универсального языка жестов, но и анализирует их связь с историей и местной культурой. Из публикуемых фрагментов вы узнаете, как «коза» из защитного жеста стала атрибутом сатанинских культов, демонстрация ягодиц привела к смерти 10 000 евреев, отказ пасть ниц привел к передаче Гонконга Великобритании, а также о том, чему завидует Сатана и как художники оправдывали эротику в искусстве.

Простирание

Простирание ниц — самое благоговейное и смиренное приветствие, при котором тело человека опускается настолько низко, что он кладет обе руки на землю. В предельном проявлении эта поза предполагает необходимость принять полностью горизонтальное положение. Существует и другая ее форма: человек стоит на коленях, при этом его руки, а иногда и лоб прижаты к земле. В прошлом простирание практиковалось как приветствие всемогущего властителя; в наши дни оно встречается редко и в основном происходит во время проведения религиозных церемоний.

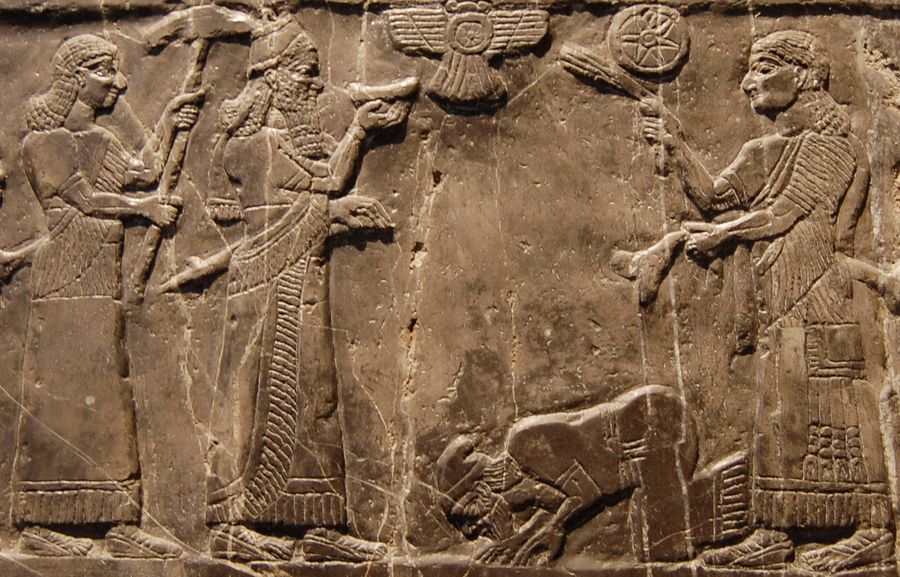

Один из наиболее ранних примеров простирания ниц изображен на «Черном обелиске» (825 год до н. э.), первоначально воздвигнутом в древнем ассирийском городе Нимруд, а ныне находящемся в Британском музее. В те времена, сокрушив неприятеля, не просто воздвигали монумент в память о победе, но и покрывали его изображениями врагов, пресмыкающихся у ног победителя. В данном случае роль триумфатора отведена ассирийскому царю Салманасару III. На пяти рельефах обелиска изображены пять покоренных правителей (один из них — израильский царь Ииуй), простирающихся перед Салмансаром и преподносящих в дар золото, серебро и олово.

На полотне «Солдат Марафона» Люка-Оливье Мерсона изображена известная сцена: греческий бегун Фидиппид прибыл в Афины, чтобы возвестить о победе над Персией в битве при Марафоне.

Бегун почтительно распростерт перед греческими правителями еще и потому, что испытывает полнейшее изнеможение после того, как преодолел дистанцию в 42 километра (и действительно, как гласит легенда, юноша, после того как он сообщил радостную новость, скончался). Однако современные бегуны, принимающие этот вызов, удивились бы, узнав, что в 490 году до н. э. никто так не бегал. Дело в том, что этого всемирно известного события просто не было — Фидиппид пробежал гораздо более длинную дистанцию от Афин до Спарты еще до битвы, чтобы попросить спартанцев о помощи.

Большинство изображений простирания фокусируются не на важных человеческих фигурах, но на акте подчинения высшему существу, например святому, богу или богине. В каждой из основных религий присутствует собственная версия простирания, и, как правило, каждой дано особое название. В христианстве обычно молятся в коленопреклоненной позиции, с обоими коленями на земле, а полное простирание происходит только в ходе особых церемоний, таких как рукоположение или посвящение дев в Христовы невесты. В XIII веке был создан иллюстрированный манускрипт с девятью позами, которые принимал святой Доминик во время молитвы. Второй способ описан следующим образом: «Святой Доминик молился, лежа распластавшись на земле лицом вниз. Он ощущал в сердце своем величайшее раскаяние и вспоминал строки из Евангелия, иногда произнося слова достаточно громко, чтобы их можно было различить: «О, Боже, будь милосерден ко мне, грешнику».

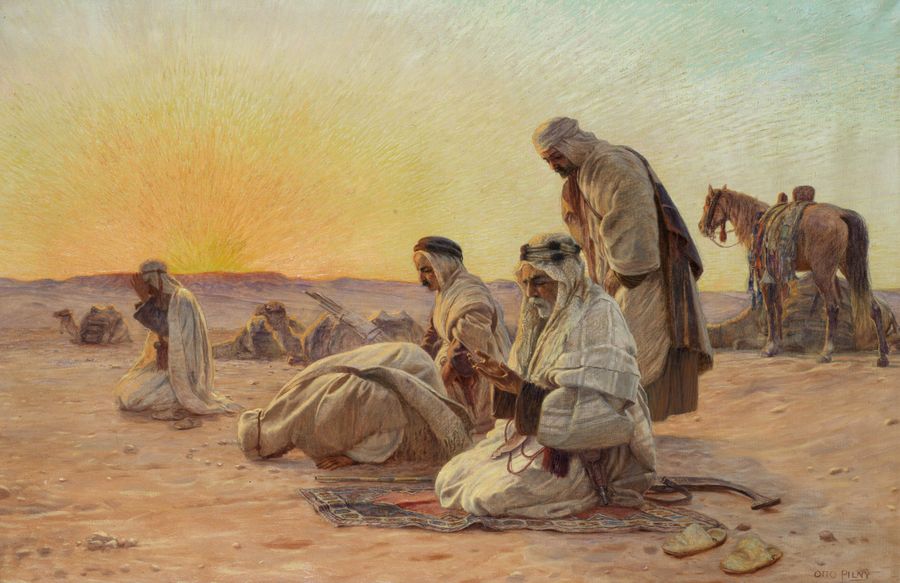

В исламе простирание называют Sujūd (суджуд) или Sajdah (саджда), и оно, как распространенная поза для молитвы, состоит из семи этапов, которые следуют друг за другом в строгой последовательности и повторяются верующим пять раз в день. Мусульманам даны четкие инструкции о том, как правильно принять эту позу: «Начните опускаться, сгибая ноги и положив обе руки на колени, медленно сядьте на колени, а затем прикоснитесь головой к полу так, чтобы следующие семь частей тела также касались земли: лоб, ладони, колени, пальцы и обе ноги». Эта поза отличается от китайского земного поклона коутоу (см. ниже), при котором руки располагаются дальше от головы.

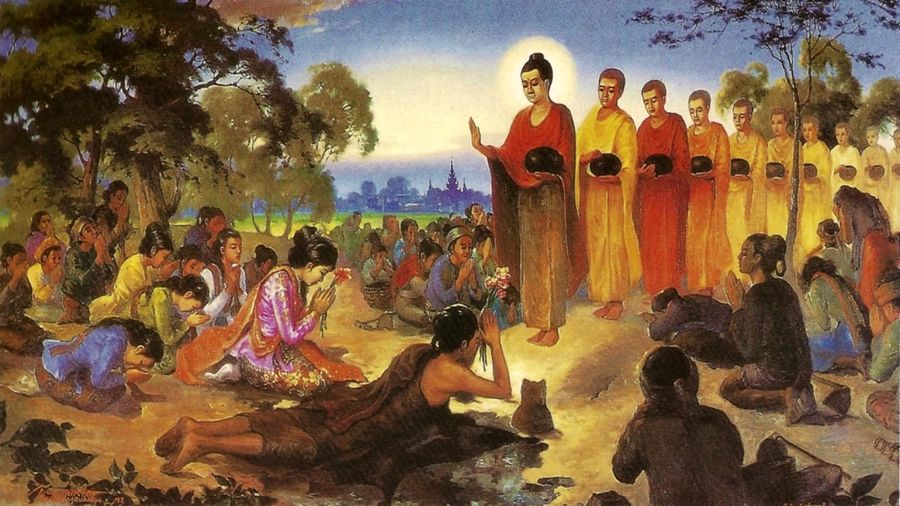

В разных видах буддизма простирание известно под названиями panipāta (панипата), namas-kara (намас-кара), li-pai (ли-пай) или raihai (райхай).

В буддийском учении школы Тхеравада даются подробные инструкции о том, каким образом принять нужную позицию, и здесь для примера я цитирую книгу Бхикху Кхантипало «Буддийская практика для мирян»: «Сидя на коленях, сложите руки в „анджали“ [ладони вместе, пальцы распрямлены и указывают вверх] и поднимите их ко лбу, а затем опустите на пол так, чтобы всё предплечье до локтя находилось на земле, а локти касались коленей. Руки ладонями вниз разместите на расстоянии от десяти до пятнадцати сантиметров друг от друга так, чтобы хватило места положить между ними лоб. Ноги при этом остаются в коленопреклоненном положении, а колени — примерно в тридцати сантиметрах друг от друга».

В индуизме этот жест известен как Pranama (пранама). Это санскритское слово происходит от Pra, в значении «вперед» или «перед», и Anama, в значении «склоняться» или «тянуться». Существует несколько видов пранамы, включая аштангу (в которой дотрагиваются до земли коленями, животом, грудью, руками, локтями, подбородком, носом и виском); шастангу (в ней до земли дотрагиваются пальцами ног, коленями, руками, подбородком, носом и виском); панчангу (в ней к земле прикасаются коленями, грудью, подбородком, виском и лбом), а также дандават (в данном случае опускают голову лбом вниз и дотрагиваются им до земли). «Дандават» — это слово на санскрите, которое буквально переводится как «лежать на полу, как палка». Люди лежат, полностью вытянувшись, с руками, протянутыми в сторону мурти (идола божества). Это символизирует полное подчинение, которое напоминает верующим о том, чтобы почитать священное и воспитывать в себе смирение. К полу должны прикасаться определенные части тела: Janubhyam — бедра; Padabhyam — ноги; Karabhyam — руки; Urasa — грудь; Shirasa — голова; и Drushtya — глаза.

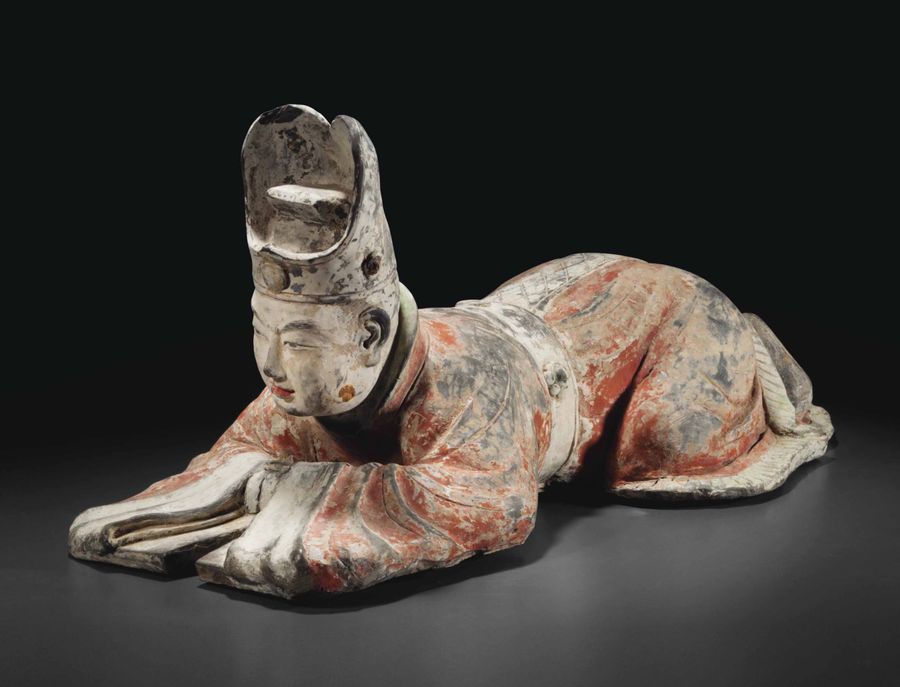

В императорском Китае простирание, известное как «коутоу» или «кету» — термин, вошедший в английский язык, — было обязательным в присутствии императора. Существовало несколько степеней простирания, в зависимости от торжественности мероприятия. Например, на коронации нового императора обязательно сделать большой коутоу, называемый также церемонией «трех коленопреклонений и девятикратного челобитья». Для этого нужно было три раза встать на колени из положения стоя, каждый раз касаясь лбом земли.

В конце XVIII — начале XIX века лидеры британских делегаций в Китае отказались выполнять традиционный коутоу при дворе. Отказ дорого им обошелся — из-за возникших дипломатических разногласий были потеряны коммерческие предприятия, — но послы не собирались совершать то, что считали актом повиновения китайскому императору.

Это привело к росту враждебности, войне и, в конечном итоге, передаче острова Гонконг Великобритании. Удивительно осознавать, что многолюдный современный мегаполис Гонконг в каком-то смысле вырос из одного лишь жеста — а точнее, его отсутствия.

В синтоизме японцы совершают догэдза, простирание, при котором необходимо сесть на колени прямо на землю — в позе, известной как сэйдза, — и поклониться так глубоко, чтобы голова коснулась пола. Догэдза использовалась не только в религиозном контексте, но и как знак уважения или подчинения старшим членам семьи, почтенным гостям, самураям и, конечно же, императору.

В наши дни наиболее распространенной формой простирания является мусульманский суджуд (см. выше), который выполняют миллионы раз ежедневно во время салавата (дневных молитв). Исследования показали, что он обладает скрытой пользой: когда человек совершает простирание, в теменной и затылочной долях мозга значительно возрастает активность альфа-волн, что способствует релаксации, снижению напряжения и обретению сосредоточенности. Интересно, что этот всплеск происходит только в момент полного простирания, когда голова молящегося находится на земле, причем не имеет значения, молчит человек или произносит слова молитвы. В остальных фазах молитвенного ритуала подобного роста активности альфа-волн не происходит — это указывает на то, что наибольший эффект производит именно физическое действие.

Гульфик

Один из самых неожиданных примеров языка тела в истории традиционного европейского искусства — эрегированный пенис. Тем не менее его открыто и гордо демонстрируют в виде средневекового гульфика. Можно было бы предположить, что подобные изображения встречаются исключительно в тайных коллекциях порнографического искусства, но верно как раз обратное. Гульфики демонстрировались публично на официальных портретах королей и аристократии [64, 65], а также в крестьянских сценах Питера Брейгеля и его последователей и в свое время признавались социально приемлемым подтверждением мужского статуса, указывающим на впечатляющую вирильность обладателя.

Всё начиналось весьма скромно, как способ сокрытия мужских гениталий, а не их подчеркивания. В начале XV века мужская одежда изменилась так, что появился риск обнажения «причинных мест джентльмена». Мужской костюм состоял из туники, дублета и шосс. Шоссы привязывались к тунике. Но когда по велению моды туника укоротилась, мужские гениталии стали заметны, что вызвало возмущение среди наиболее щепетильных членов общества.

В проповеди 1429 года итальянский священник критиковал родителей за то, что они одевают своих сыновей в «дублеты, которые доходят только до пупка [и] чулки с парой лоскутов спереди и сзади, так что тело открыто глазам мужеложцев». Чуть позже, в 1463 году, ситуация обострилась настолько, что парламент Англии издал указ, который обязывал мужчин прикрывать «причинные места и ягодицы». Нужно было спасать положение. Ответом стало дополнение к мужскому костюму: треугольный кусок материи, который пришивали к чулкам снизу и тунике сверху. Хотя гульфик был предназначен для сохранения благопристойности, вскоре его увеличили, для удобства подшив подкладку. Со временем в гульфик добавлялось всё больше подкладочного материала, а устоять перед искушением украсить его шелком, бархатом и драгоценными камнями оказалось просто невозможно. Новый элемент мужского гардероба не только увеличивался в размерах, но и принимал всё более экстравагантную форму и вскоре устремился вверх, демонстрируя неприкрытую фаллообразность.

К середине XVI века гульфик достиг небывалых размеров и даже стал частью рыцарского доспеха, что позабавило французского писателя Франсуа Рабле, сказавшего, что мужской детородный орган должен быть защищен в битве подобно тому, как природа защитила орехи, поместив их в скорлупу.

В наши дни столь явная демонстрация фаллоса в приличном обществе может показаться странной, однако в то время половую потенцию настолько тесно связывали с идеями мужской силы и военной мощи, что торчащие гульфики не привлекли внимания блюстителей морали. Популярность этого элемента одежды не спадала до конца XVI века, но к началу следующего столетия его вытеснили другие модные тенденции. В XIX веке этот аксессуар стал вызывать столь сильное недоумение, что его сохранившиеся экземпляры в одном из викторианских музеев были идентифицированы как «наплечники».

В западном искусстве изображения гульфика исчезли и не появлялись вплоть до 1971 года, пока в фильме Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» не была показана банда подонков-насильников, которые носили тканевые гульфики и, по особым случаям, длинный «нос» фаллической формы. Позднее этот мотив подхватили музыкальные коллективы, исполняющие хеви-метал, — так, например, музыканты группы GWAR выходили на сцену с огромными, затейливо украшенными гульфиками; однако идея не прижилась.

Тем временем на другом конце света, в новогвинейской провинции Сепик, мужчины высокого статуса веками носят племенные гульфики. Это своеобразные фаллокрипты, то есть чехлы для пениса, они направлены вверх и выглядят как перманентно эрегированные — в таком положении их удерживают веревки, привязанные к талии мужчины. Многие фаллокрипты затейливо украшены и являются полноправными произведениями искусства.

Жесты руками

«Коза» — или mano cornutа (итал. «рогатая рука») — <...> жест, распространенный главным образом в средиземноморских и латиноамериканских странах. Чтобы рука приняла форму «рогатой головы», нужно поднять вверх указательный палец и мизинец, а большим пальцем придерживать согнутые средний и безымянный. Показать женатому мужчине «козу» — значит обвинить его супругу в неверности, а также намекнуть, что сам он плох в сексе или даже является импотентом. В тех культурах, где сексуальная потенция ценится высоко и напрямую связывается с социальным статусом, этот жест — худшее оскорбление из возможных: он может спровоцировать физическую расправу и даже убийство.

Жесту mano cornutа по меньшей мере две с половиной тысячи лет. И хотя в точности его происхождение неизвестно, существует множество теорий, объясняющих символическую связь между «козой» — символом бычьей головы — и адюльтером. Вот наиболее правдоподобные из них: это иронический жест, который как бы говорит: «Да ты настоящий самец!» — но при этом имеет прямо противоположное значение; это жест, указывающий на то, что мужчина, которому адресовано оскорбление, — кастрат или импотент (поскольку многих быков в качестве меры усмирения кастрировали); это знак, иллюстрирующий ярость разгневанного быка, другими словами — поведение мужа, который узнал об измене жены; это жест, символизирующий потенцию любовника жены, а показать «козу» мужчине — значит дать понять ему, что любовник его жены ведет себя как похотливый бык.

Чаще всего «козу» показывают, держа руку вертикально, при этом «рога» направлены вверх, но рука может быть расположена и горизонтально — тогда «рога» указывают прямо на адресата оскорбления. Однако у «горизонтальной» версии есть и другое значение: ее используют — в первую очередь в Италии — для защиты от сглаза. <...> Чтобы избежать возможного недоразумения, нужно помнить, что «коза» указывает на положение обманутого мужа только в том случае, если руку держат вертикально, поскольку защитный знак так не делают никогда. Одно из первых известных изображений жеста с вертикально поднятой «рогатой рукой» в искусстве — оно датируется 520 годом до н. э. — мы встречаем на этрусской фреске в Тарквинии. Это сцена с музыкантами и танцорами, один из которых высоко поднял левую руку, выставив указательный палец и мизинец, словно адресуя шуточное оскорбление стоящей рядом фигуре.

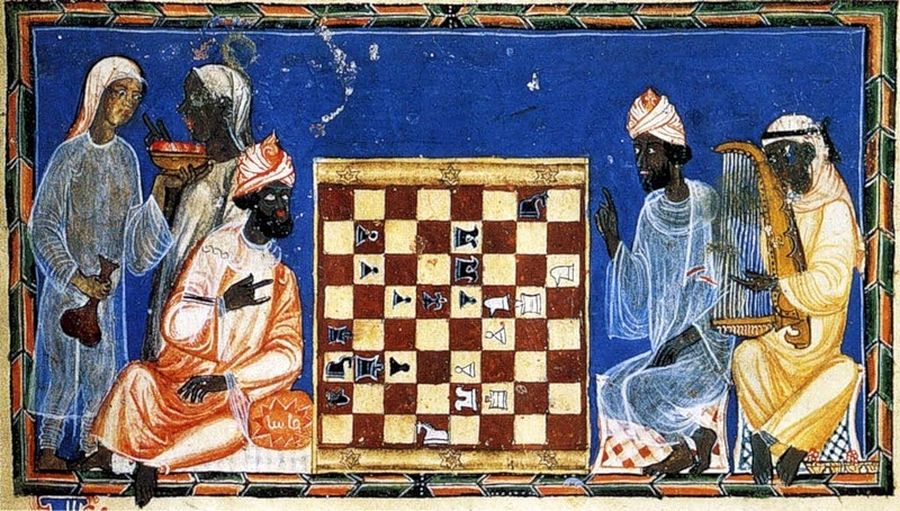

На гораздо более поздней миниатюре из «Libro de los juegos» («Книги игр»), датируемой концом XIII века, запечатлен показывающий «козу» шахматист. Судя по всему, он показывает жест своему противнику, однако не ясно, каково его значение — форма ли это оскорбления или защиты. Французская карикатура 1815 года высмеивает европейские рыцарские ордены. Она называется «Праздник Ордена Адюльтера перед троном ее величества Неверности» и основывается на представлении о том, что женатые люди, чьи партнеры им изменяют, должны носить на голове рога. На это подразумеваемое положение вещей и указывает жест «коза». По сути, показать мужчине «рогатую руку» равнозначно тому, чтобы сказать ему: «Да ты просто жалкий рогоносец, приятель». Отметим, что если доверять карикатуре, то рога обманутого супруга должны быть оленьими. Это любопытная деталь, но одной рукой оленьи рога так просто не покажешь.

Защитной «корнуте» сотни лет. Жест зародился во времена древнего культа быка — тогда «рогатую руку» выталкивали вперед, и это олицетворяло атаку великого зверя. Изображения «рогатой руки» обнаружили на настенных росписях в древних этрусских гробницах, а также на древней керамике даунийцев, культура которых процветала в Италии примерно в середине первого тысячелетия до н. э. Ранние христиане также использовали этот жест — он встречается как изображение руки Бога, указующей вниз с неба, на мозаике середины VI века в базилике Сан-Витале в Равенне.

Жест «корнута» использовался для защиты от дурного глаза — злой силы, которая может причинить ужасный вред. Это распространенное суеверие, которое существует во многих культурах и по сей день, иногда воспринималось очень серьезно — как в случае, описанном итальянским антикваром Андреа де Йорио в 1832 году: «Заметив, что дама, которую она считала jettatrice [женщиной с дурным глазом], очень высоко отзывается о красоте ее мужа, и особенно о его атлетичных бедрах <…> она сделала вид, что ищет платок.

Таким образом она засунула руку в карман мужу и сделала mano cornuta. Затем вытянутыми кончиками указательного пальца и мизинца она начала тыкать в бедро мужа с такой силой, будто хотела его проткнуть <...> И не прекращала эту профилактическую операцию, пока та, в которой она заподозрила jettatrice, не перевела тему».

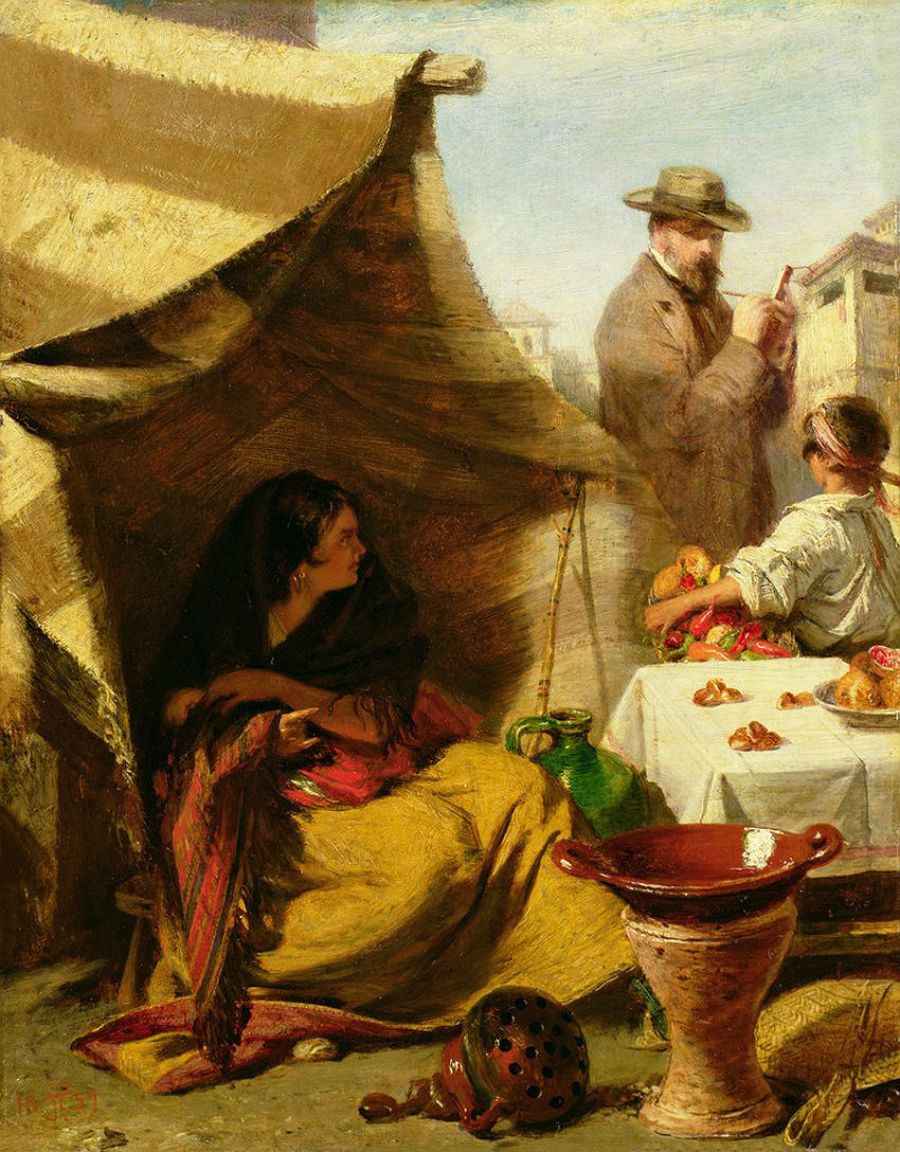

Цыгане продолжали верить в сглаз и в XIX веке. На своем автопортрете шотландец Джон Филлип изобразил себя на ходу набрасывающим портрет молодой цыганки, которая направляет в его сторону защитную «корнуту».

В наши дни появились еще две причины, из-за которых этот жест может вызвать замешательство. Дело в том, что он также известен как «рога дьявола» и может ассоциироваться с сатанинскими культами. В сфере массовой культуры жест получил распространение благодаря исполнителям музыки в стиле хеви-метал (главным популяризатором «рогатой руки» считают Ронни Джеймса Дио из группы Black Sabbath, хотя музыкант заявил, что повторил жест своей бабушки, которая с помощью «козы» отводила сглаз).

Из-за бытующих сатанинских ассоциаций люди были порядком удивлены тем, что президент США Джордж Буш Младший и члены его семьи неоднократно использовали этот жест во время публичных мероприятий. Неужели американский президент-христианин заодно с дьяволом? Совсем нет, просто Буш и его семья родом из Техаса, а знаменитые длиннорогие быки, являющиеся талисманом футбольной команды Техасского университета (чей девиз звучит так: «Подцепи их на рога!»), — это также и символ всего штата.

Демонстрация ягодиц

Мунинг (от англ. moon — луна; разг. зад, голые ягодицы) — один из наиболее необычных видов оскорбления. Полностью одетый человек поворачивается спиной к объекту унижения, оголяет ягодицы и наклоняется вперед, выдвигая седалище в направлении адресата. Это может показаться грубым сексуальным приглашением, но истинное значение — либо символический акт дефекации на зрителя, либо невысказанное предложение «поцелуй меня в зад».

Хотя жест стал называться «мунинг» не так давно, само действие имеет длинную историю. Описание случая, произошедшего на Святой земле в I веке н. э., свидетельствует о том, как однажды мунинг стал причиной гибели множества людей. Во время Песаха в Иерусалиме, когда толпы евреев стекались к город, римские солдаты стояли в карауле на зубчатых стенах города, готовые пресечь любой беспорядок. Один легионер в шутку решил показать свое презрение к проходившим под стенами людям и продемонстрировал им ягодицы, как бы говоря: «Сейчас я на вас испражнюсь». Жертвы оскорбления разозлились так сильно, что начали закидывать солдат камнями. В результате для урегулирования ситуации выслали подкрепление, что вызвало панику в толпе.

Последовала массовая давка, в результате которой, по некоторым сведениям, погибло 10 000 евреев, — и всё это из-за одного оскорбления.

В последующие века было множество примечательных случаев использования этого жеста. Эпизод массовой демонстрации ягодиц произошел в 1346 году в битве при Креси, когда несколько сотен нормандских солдат показали зад английским стрелкам, на что последовал немедленный ответ, который больно даже представить.

В XIX веке был зафиксирован еще один случай массового мунинга, на этот раз — в женском исправительно-трудовом лагере в Австралии. Заключенные в лагере женщины претерпевали настолько унизительные наказания, что в конечном итоге подняли восстание. Когда в 1838 году прибыл губернатор, чтобы совершить проверку и посетить службу в местной церкви, женщины ухватились за эту возможность.

По свидетельству очевидца, как только чиновник закончил речь, «…триста женщин повернулись к нему спиной и одновременно обнажили ягодицы, синхронно хлопая по ним ладонями и издавая громкие, не слишком музыкальные звуки». Губернатор был так напуган, что больше не возвращался.

Пожалуй, самым примечательным из недавних освещенных в прессе случаев мунинга был акт, устроенный политическим оппозиционером во время визита королевы Елизаветы II и принца Филиппа в 2001 году в Австралию. До того как его арестовали, протестующему мужчине удалось пробежать пятьдесят метров рядом с королевской машиной, удерживая австралийский флаг оголенными ягодицами.

Унизительное предложение «поцелуй меня в задницу» также имеет древние корни — изначально его использовали для защиты от сглаза.

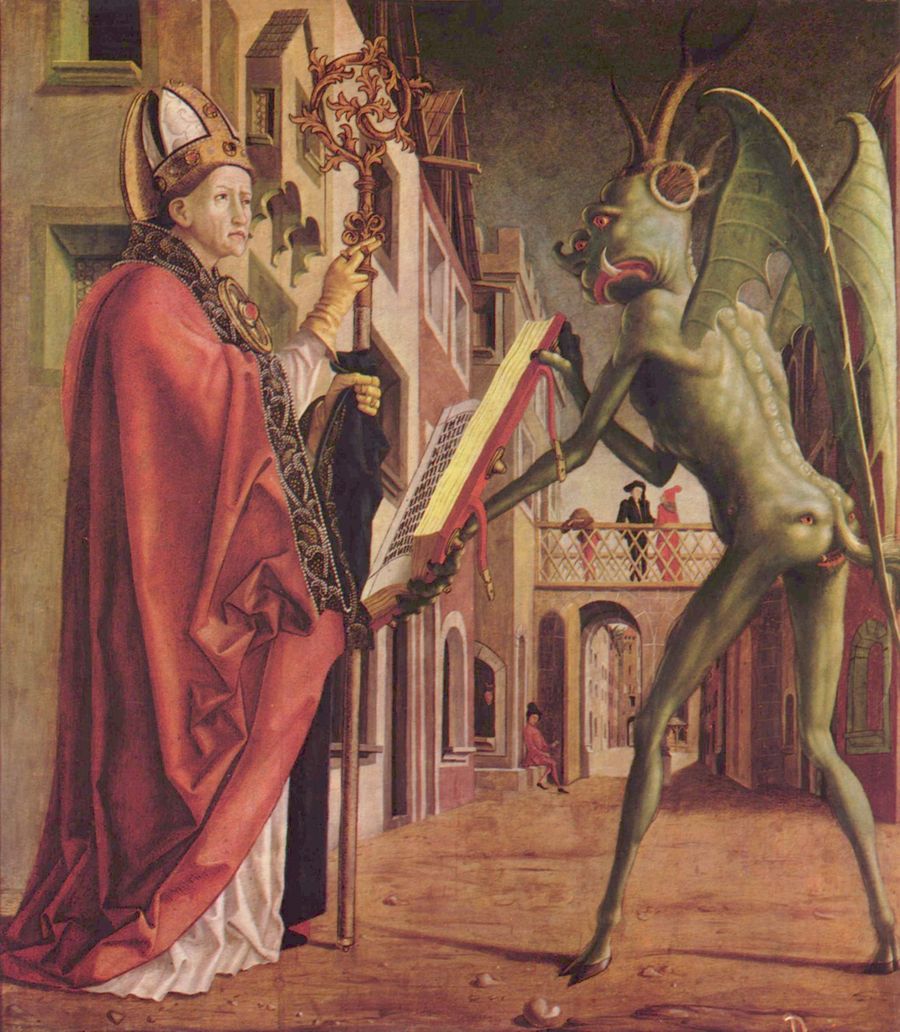

Считалось, что дьявол очень завидовал людям, ведь только у их вида есть пара округлых ягодиц. Поскольку у самого Сатаны задницы не было, предполагалось, что напоминание об этом факте выводит его из себя. Поэтому, чтобы глубоко унизить Дьявола, нужно было показать ему место пониже спины. А раз у Сатаны вместо седалища было второе лицо, при демонстрации задницы товарищам в привычку вошло насмешливо выкрикивать: «Поцелуй меня в задницу!» Это усиливало оскорбление, поскольку указывало на то, что его жертвы ничем не лучше богомерзких сатанистов. Всё это сейчас забыто, а оскорбление сохранилось.

В наши дни в некоторых странах обнажение ягодиц противозаконно, в то время как в других считается просто грубой шуткой. Незаконность, как правило, зависит от того, показаны ли были еще и гениталии.

В 2006 году суд США постановил, что демонстрация ягодиц не является противозаконным действием, поскольку, будь это не так, полиции пришлось бы арестовывать каждую женщину, которая находится на территории американского пляжа в стрингах или мини-бикини. Облагороженной версией мунинга является «хлопок по заднице». В этом случае человек также наклоняется и выпячивает зад в сторону адресата, но обнажения ягодиц не происходит. Затем человек хлопает себя ладонью по заду. Эта версия распространена в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

В Южной Италии практикуется еще более простое действие — «выпячивание задницы»; для того чтобы совершить это действие, нужно всего лишь повернуться к адресату оскорбления спиной и выпятить седалище в его сторону.

Вполне закономерно, что изображения мунинга не найти в произведениях «серьезного» искусства. Тем не менее они порой встречаются на полях иллюминированных средневековых манускриптов. Заслуживает упоминания одно исключение, которое можно увидеть высоко на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане: на своей фреске Микеланджело изобразил Бога, показывающего Моисею зад. Сюжетом послужил эпизод из Книги Исхода, в котором Бог объясняет Моисею, что тот не должен видеть его лица, когда он проходит мимо, и пророку дозволено увидеть Господа лишь сзади (Исх. 33:20–23): «И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, <…> вот место у Меня, стань на этой скале; / Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. / И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо». Конечно, эту ситуацию нельзя считать полноценным примером мунинга, и тем не менее многие зрители называют ее именно так.

Среди более поздних произведений искусства выделяется акт эстетической десакрализации — «Муна Лиза» (середина 2000-х) стрит-артиста Ника Уокера, которая затмевает созданную Марселем Дюшаном остроумную усатую версию великого шедевра Леонардо.

Нагота

Отношение к наготе может разниться в зависимости от культуры и контекста; кроме того, со временем оно меняется. На Западе было принято прикрывать наготу — публичное обнажение тела вызывало шок и отвращение. Например, в викторианской Англии для женщины считалось непристойным приподнять платье и показать щиколотку. Сегодня отношение к наготе стало гораздо более терпимым, однако в общественных местах граждане по-прежнему должны вести себя благопристойно. В 2003–2004 годах британец по имени Стивен Го испытал на прочность законы о праве на публичную демонстрацию нагого тела — он попытался пройти всю Великобританию, от Лендс-Энд на юге до Джон-О’Гротс на севере, надев только ботинки, носки и рюкзак; иногда он набрасывал на голову панаму.

Чтобы преодолеть путь в полторы тысячи километров, «Голому путешественнику» — под таким прозвищем Го приобрел известность — понадобилось несколько месяцев: большую часть этого времени он провел в тюрьме.

Во многих уголках мира художники свободно могут выставлять практически любые произведения, запечатлевающие не только обнаженную натуру, но и недвусмысленные действия сексуального характера. Один из последних случаев, когда полиция закрыла выставку в Великобритании, произошел в 1970 году, когда непристойной сочли лондонскую экспозицию рисунков Джона Леннона. Годом позже феминистская выставка Маргарет Гаррисон была также закрыта полицией, потому что на ней экспонировались изображения Капитана Америки и Хью Хефнера в образах дрэг-квин с обнаженными гениталиями (половой орган Хефнера имел форму головы кролика).

В 2014 году художница перформанса Дебора де Робертис зашла в парижский Музей Орсе, отыскала картину Гюстава Курбе «Происхождение мира» (1866), на которой крупным планом изображена женская вульва, и воссоздала скандальное произведение искусства, усевшись перед полотном с раздвинутыми ногами. Де Робертис вызвала аплодисменты посетителей музея, однако вскоре их выпроводили сотрудники музея. Затем художницу арестовали. Это событие отлично иллюстрирует разницу общественного отношения к обнаженной натуре в искусстве и в реальной жизни. Очевидно, что у наготы в живописной или скульптурной форме есть что-то вроде лицензии на публичное существование, а у реальной наготы ее нет.

История обнаженной натуры в западном искусстве непроста. В сущности, нагота была разрешена и принята в искусстве, только если она попадала под одну из двух категорий. К первой относятся произведения искусства, воздающие должное человеческой анатомии. Такая нагота существовала в искусстве на протяжении тысячелетий, но прежде всего эту категорию связывают с Древней Грецией. Вторая категория включает изображения действий несексуального характера, подразумевающие обнажение тела: купание, мытье и плавание, а также сцены наказания, пытки или унижения, во время которых человека раздевают догола.

Итак, художник использует некое действие как предлог для обнажения человеческого тела; зритель же, со своей стороны, утверждает, что его интерес к происходящему не имеет эротического подтекста. Это обоюдное сообщничество художника и зрителя — оно действенно и в случае анатомических штудий — позволяло публично демонстрировать подобные произведения, притом нередко во времена, когда в реальной жизни обнажение человеческого тела либо сочли бы противозаконным, либо оно вызвало бы социальное порицание.

Именно древние греки были первыми, кто стремился запечатлеть обнаженные человеческие тела анатомически верно и в естественных позах; их примеру последовали римляне. Падение Римской империи в V веке привело к тому, что изображения обнаженной натуры практически перестали встречаться в значимых произведениях искусства. Но этот сюжет вновь обрел популярность в эпоху Ренессанса; и хотя пропорции обнаженного тела человека в произведениях западноевропейских живописцев и скульпторов поначалу выглядели несколько стилизованными — как, например, на картине Лукаса Кранаха Старшего, — со временем художники научились передавать их более правдиво и даже натуралистично.

Возможно, самой известной обнаженной всех времен является «Венера с зеркалом» (1647–1651) испанского живописца Диего Веласкеса, которому удалось избежать обвинений в непристойности, изобразив модель спиной к зрителю. Присутствием маленького крылатого купидона Веласкес подчеркнул, что его работа — не портрет реального человека, а мифологическая сцена. Так поступали многие авторы: этот прием позволял им изображать обнаженные фигуры, не боясь щепетильных нареканий; впрочем, конкретно это полотно явно привлекало внимание мужчин.

Когда в 1924 году «Венеру с зеркалом» выставили в лондонской Национальной галерее, некая суфражистка, впоследствии получившая прозвище «Мэри-потрошительница», была настолько взволнована публичной демонстрацией этого шедевра, что бросилась на холст с ножом, оставив на его поверхности пять глубоких порезов. На допросе женщина представила свои действия как реакцию на поведение перед картиной зрителей мужского пола: «они таращились на нее целыми днями».

В начале XIX века Франсиско Гойя был втянут в скандал, касающийся его знаменитого полотна «Маха обнаженная» (1795–1800).

Премьер-министр Испании Мануэль Годой несколько лет хранил его у себя в специальной комнате. Сыщики испанской инквизиции обнаружили картину — она была сочтена «неприличной и представляющей угрозу общественным интересам», а премьер-министра обязали назвать имя ее автора. Живописца вызвали в суд, предъявив ему обвинение в безнравственности, однако ему удалось избежать наказания — Гойя сослался на освещенную временем традицию изображения обнаженной натуры в мифологических сценах. Ему повезло: он осмелился сделать то, чего не позволили себе его предшественники — Веласкес и множество других художников, работавших в жанре ню. «Маха» — не мифологическое существо; художник изобразил реальную женщину, чья улыбка обращена прямо в лицо зрителю, который рассматривает ее обнаженное тело.

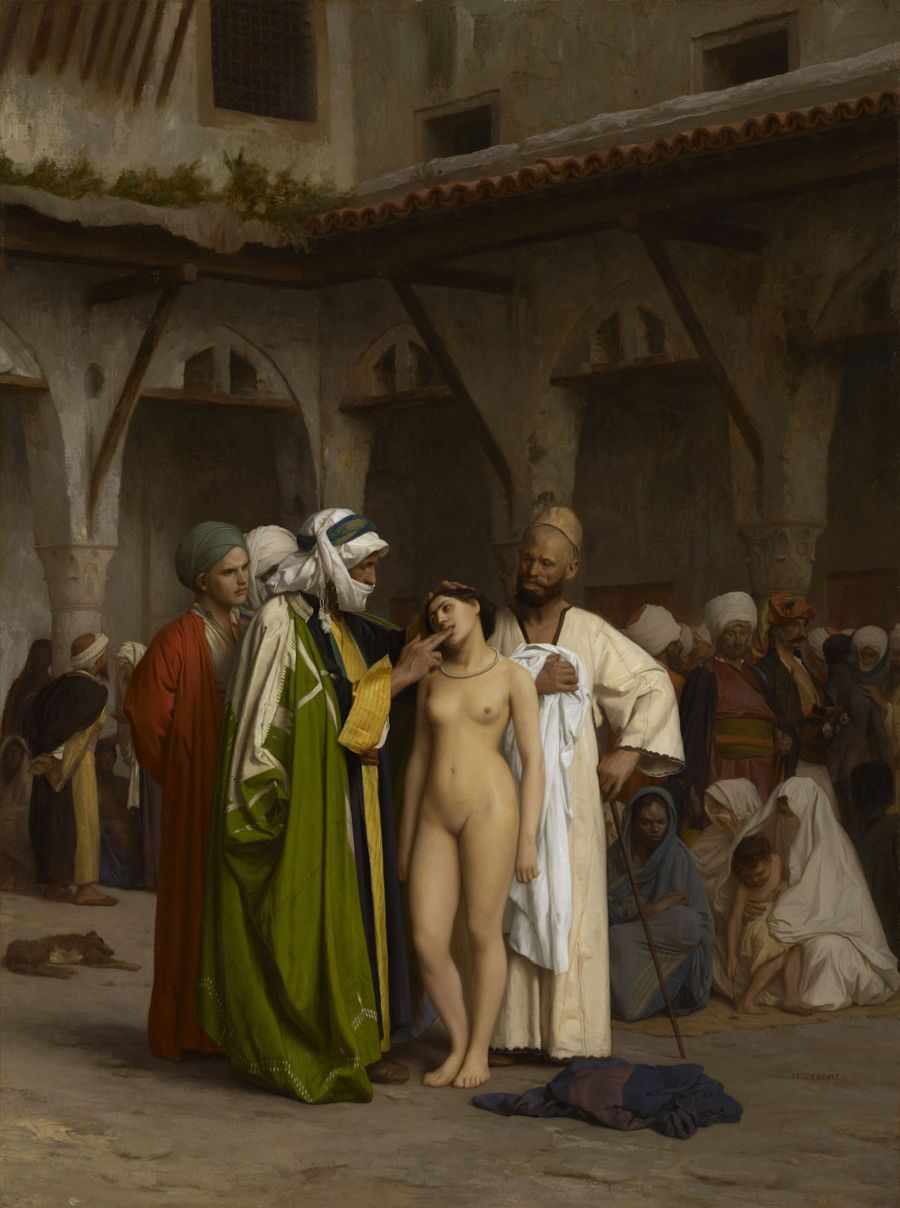

В середине XIX века французский художник Жан-Леон Жером нашел еще один способ оправдания эротики в произведениях искусства. Много путешествуя по Ближнему Востоку в те времена, когда там еще вовсю процветало рабство, он часто запечатлевал на своих полотнах невольничий рынок. Изображая выставленную на продажу обнаженную рабыню, Жером давал зрителям возможность выразить праведное возмущение, одновременно восхищаясь красотой человеческого тела. На картине «Невольничий рынок» (1866) живописец запечатлел покупателя, рассматривающего зубы обнаженной рабыни под взглядом работорговца. Жером в своем произведении использовал обстановку и исторический контекст, настолько далекие от европейского общества XIX века, что ему сошло с рук изображение обнаженной женщины во плоти. Сходной стратегией живописец воспользовался при создании картины «Фрина перед ареопагом» (1861): он избежал протестов общественности, поскольку сюжетом для композиции послужила история легендарной греческой куртизанки, с которой сняли одежду во время заседания суда, куда ее отправили по обвинению в кощунстве. Характерно, что на обоих полотнах осторожный Жером постарался избежать передачи интимных подробностей женской анатомии, ведь это могло вызвать болезненное возмущение среди его современников.

Во время расцвета викторианской стыдливости произведения, демонстрирующие обнаженное тело, никуда не исчезли, однако женскую модель на них изображали застенчиво прикрывающей эрогенные зоны. Даже в тех случаях, когда эти места не были скрыты, область лобка — как в случае с полотнами Жерома — прописывалась с минимальными подробностями. Такая кукольная версия изображения тела взрослой женщины в искусстве того времени была широко распространена — с этим фактом связывают легенду, согласно которой только что женившийся историк искусства Джон Рёскин, обнаружив в первую брачную ночь у своей жены волосы в интимной зоне, пришел в такой ужас, что не смог заниматься с девушкой любовью. Консуммации союза так и не произошло, и в конечном итоге брак был расторгнут.

На другом полюсе находятся подчеркнуто чувственные произведения.

Одним из ярких исторических примеров является картина Франсуа Буше, на которой, как считается, изображена ирландка по имени Луиза О’Мерфи, одна из любовниц Людовика XV. Когда Луизе было тринадцать лет, ее соблазнил Казанова, заказавший ее портрет в обнаженном виде. Говорят, что французский король, увидевший это полотно, был настолько очарован красотой модели, что сделал девушку своей любовницей, а затем попросил Буше увековечить ее образ еще раз. Луиза изображена на картине Буше в весьма откровенной позе: обнаженная девушка лежит на животе с раздвинутыми ногами.

В последние десятилетия XIX века французский скульптор Огюст Роден начал серию беглых набросков с обнаженной натуры. Роден заранее не оговаривал со своими натурщицами те позы, которые они должны были принять: они вели себя совершенно свободно — лежали, потягивались, танцевали и вообще вели себя раскрепощенно, пока мэтр «рисовал не глядя», то есть наблюдал за моделями, а не за тем, что получается на бумаге. В результате родилась серия впечатляющих своей спонтанностью рисунков, которые намного опередили свое время. Вот как Роден прокомментировал свои работы: «Я знаю, почему мои рисунки обладают такой выразительностью: дело в том, что я не вмешиваюсь. Есть только природа и бумага, никакого таланта. Я не включаю рассудок. Я просто даю себе свободу». Когда в 1906 году некоторые из этих листов экспонировали в Веймарском музее изящных искусств, они вызвали настолько бурную реакцию публики, что эксцентричный директор музея Гарри Кесслер был уволен.

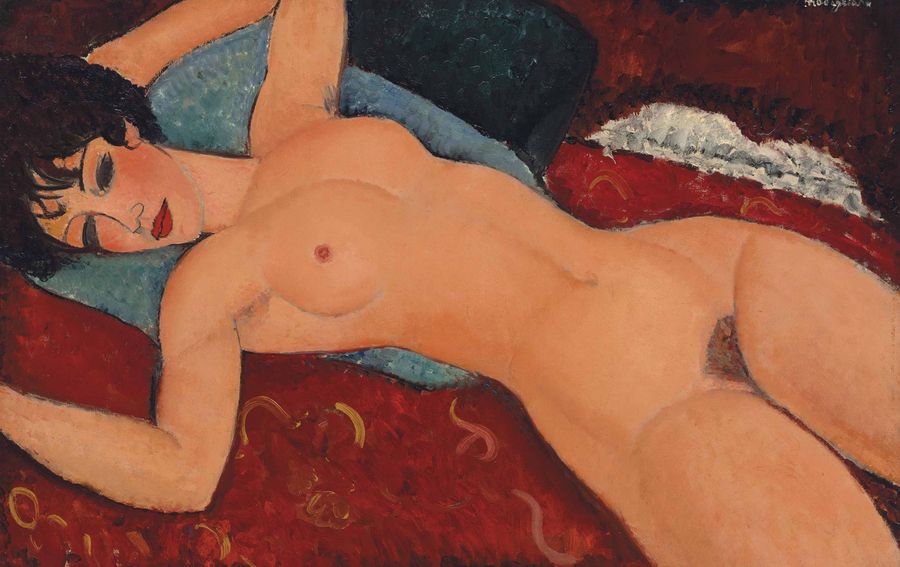

В XX веке работы двух авторов превзошли все остальные произведения своего времени в степени эротизма. Прибыв в 1906 году в Париж, итальянец Амедео Модильяни целиком посвятил себя двум увлечениям: наркотикам и сексу.

Наиболее продуктивно художник работал после употребления гашиша, абсента и кокаина. Двадцать две картины, на которых умерший в возрасте тридцати пяти лет Модильяни изобразил своих молодых любовниц в обнаженном виде, задали стандарт новой сексуальной выразительности. Некоторые из них выставлялись в Париже в 1917 году и произвели такой фурор, что полиция закрыла выставку. Главным аргументом полиции было то, что у моделей были волосы на интимных местах; однако Модильяни действительно удалось запечатлеть подлинную чувственность, настолько мощную, что при взгляде на любую из этих картин у зрителя возникал только один вопрос: натурщица и художник занимались любовью до или после живописного сеанса? Не меньший фурор произвел работавший приблизительно в то же время австриец Эгон Шиле, прославившийся провокационными эротическими портретами женщин в подчеркнуто вычурных, искаженных позах. В 1912 году Шиле вызвал большой общественный резонанс: его арестовали за создание порнографических рисунков и заключили под стражу, но это не остановило художника — он продолжил создавать эротические портреты, такие как широко известная ныне «Лежащая обнаженная» (1917).

На этом полотне изображена женщина с оголенной грудью и широко разведенными бедрами — ее половую принадлежность отчасти скрывает обмотанная вокруг талии простыня.

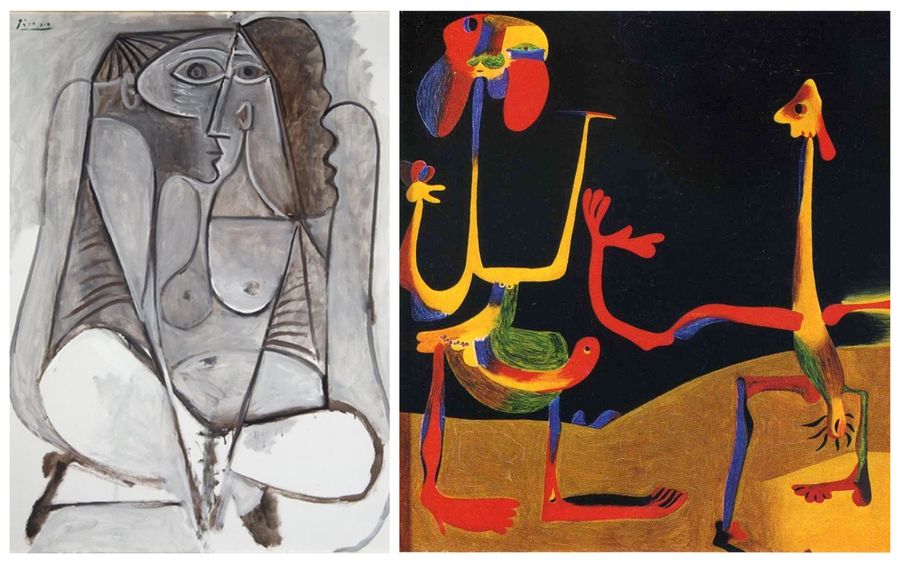

Позднее в ХХ веке бельгийский сюрреалист Поль Дельво также испытывал сильное пристрастие к женским формам. На многих масштабных полотнах этого живописца запечатлены обнаженные женщины, застывшие, словно сомнамбулы, в странном городском ландшафте. Эффект, производимый изображением обнаженных моделей, усилен в живописи Дельво контрастом человеческой наготы и окружающей обстановки. Пикассо также создал немало знаменитых женских ню, но они выглядят скорее гротескно или игриво утрированными, чем по-настоящему эротичными. А у его соотечественника испанца Жоана Миро обнаженные фигуры неизменно получались настолько искаженными и абстрактными, что откровенные — и порой демонстративно гиперболизированные — изображения интимных анатомических подробностей человеческого тела приобретали значение нематериальных символов.

Самые знаменитые ню конца прошлого столетия были написаны британским художником Люсьеном Фрейдом, картины которого столь безжалостно реалистичны, что в них не найти и намека на романтическую чувственность. В наши дни этот жанр в упадке, хотя обнаженная натура активно и по-разному используется в перформансе, а также в других, не связанных с традиционной живописью, сферах современного искусства.

Из книги Десмонда Морриса «Язык тела. Позы и жесты в искусстве» (Ad Marginem, 2019).

Живописные иллюстрации для дополнения текста книги подбирала Мария Архарова.