Гефсиманский скит до революции был одним из центров паломничества, а Сергиева Лавра, частью которой он является, — русским Ватиканом. При коммунистах в разное время там располагались воинская часть, тюрьма и интернаты для людей с инвалидностью. Передача монастырей РПЦ в 90-е должна была возродить значимость скита, однако он так и остался одной из депрессивных зон Подмосковья. Более того, на протяжении нескольких лет сергиево-посадский водоканал сливает в скитской пруд канализационные нечистоты.

Как из места паломничества Гефсиманский скит стал социальной «заброшкой» и почему власти до сих пор не могут решить проблемы деурбанизированных территорий, рассказывает журналист Дмитрий Левчик в статье о главной проблеме переданных церкви земель: из-за чего в российских городах всё чаще хаотично возникают депрессивные зоны, как парадокс «секретности оборонного комплекса» мешает развивать туризм в бывших военных городках и к чему может привести бесконечное противостояние властей и низовых объединений градозащитников.

В совершенно разных по своей политической позиции и общественному влиянию СМИ («Дискурс», «Эксперт-Сибирь», «Наш дом Орехово-Зуево») я писал о депрессивных зонах городов, то есть о территориях, на которых царит упадок жилищной инфраструктуры и идёт обесценивание жилищного капитала. Я анализировал район Братеево в Москве, район Бывалово в Вологде, район Заготзерно в Орехово-Зуево, ряд других не пригодных для полноценной городской жизни районов, а также проблемы новосибирской агломерации. Я подробно разбирал развитие протестных сообществ в этих зонах в своей докторской диссертации и двух монографиях. Главный мой вывод был таков: пока городская властная машина не определится со стратегией развития городской территории и не согласует реально, а не «на бумаге», эту стратегию с жителями и с федеральными властями, наши города обречены:

(а) на хаотичное развитие в них депрессивных зон;

(б) на бесконечное противостояние властей и объединений горожан (неважно каких объединений — формальных или неформальных, экологических или таких, которые в Европе называют сторонниками партисипаторной демократии, бунтарских или системно-оппозиционных);

(в) на то, что это противостояние обязательно или перерастёт в жилищную революцию (вспомните «мусорные бунты» — предтечи этой революции), или вынудит власти тратить безумные деньги на подавление этих движений и хотя бы частичное, тактическое решение проблем депрессивных зон (последнее мы видим на примере собянинской Москвы, где возможности бюджета позволяют «закидать деньгами» проблемы, не решая их).

Недавно мои друзья попросили меня прокомментировать вроде бы простую проблему конфликта Сергиево-Посадского МУП «Водоканал» с объединением горожан «Сергиев Посад — не свалка!». Конфликт разгорелся после недавнего очередного мартовско-апрельского слива канализационных нечистот в пруд рядом с одним из крупных памятников истории и архитектуры — Черниговским Гефсиманским скитом Троице-Сергиевой лавры. Формы протеста пока лоялистские и системно-оппозиционные: обращения в СМИ, обращения к администрации и депутатам всех уровней, протестная кампания в Интернете.

Ознакомившись с материалами конфликта, я понял, что это — типичный кейс для моей теории. Разберём его.

История Черниговского Гефсиманского скита до 1917 года

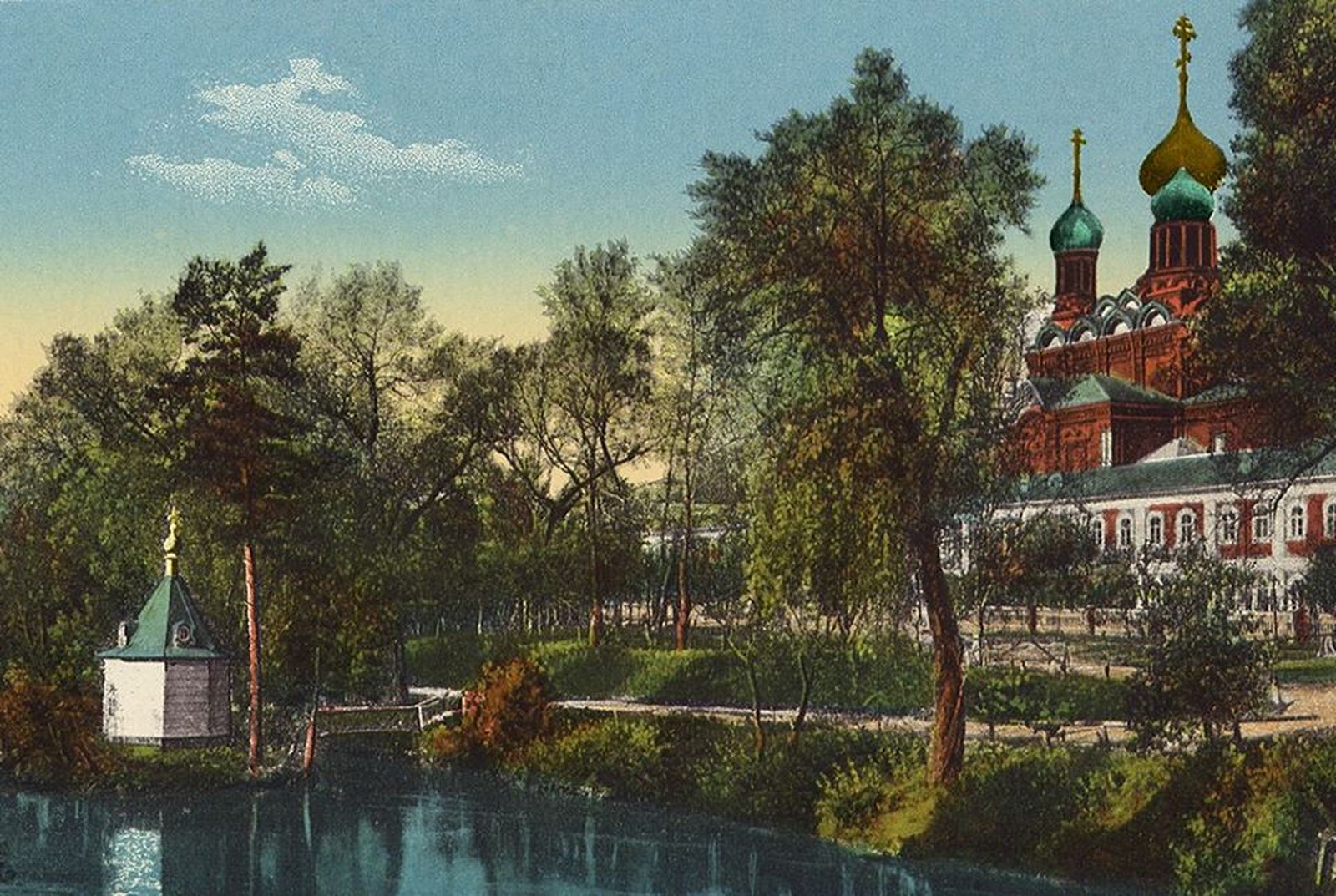

Троице-Сергиева лавра дала жизнь Сергиеву Посаду и стала градообразующим объектом. Черниговский Гефсиманский скит Троице-Сергиевой лавры расположен в 3 км к востоку от неё, на северном берегу восточного залива верхнего Скитского (Корбушинского) пруда. Строительству Черниговского Гефсиманского скита в XIX веке предшествовал перенос на место будущего скита из села Подсосенье Успенской церкви.

Скит планировался создателями не просто как уединённый храм, а как комплекс надземных храмов, подземных келий-пещер и пещерных храмов, созданных для особого «молитвенного подвига», крайней формы монашеской аскезы, схимничества, «ухода от мира» монахов, «ухода» в подземные храмы.

В Гефсиманском скиту подземное строительство келий-пещер началось в 1845 году на южном берегу Скитского пруда и велось хаотично. Позже эта часть стала считаться отдельным скитом, а с 1869 года называется Черниговский скит, основной святыней которого считается икона Богоматери Черниговской. Икона для верующих считается чудотворной. Так появился Гефсиманский Черниговский скит. С 1851 года в нём действовала первая подземная часовня Архангела Михаила, а к началу XX века ещё и часовня Иверской Богоматери.

К 1879 году Черниговский скит представлял собой вытянутый по оси запад — восток прямоугольный двор, ограниченный деревянной оградой на каменных столбах. По периметру двора были расположены кельи, а в центре стояла надпещерная деревянная церковь во имя основателей Киево-Печерской лавры преподобных Антония и Феодосия Печерских и святого Василия Парийского, построенная в 1856–1857 гг. К 1860 был построен южный келейный корпус, а к 1874 году над ним возвели колокольню. Так сложился основной архитектурный ансамбль скита. В 1889 году вместо обветшавшей деревянной церкви построен в псевдорусском (эклектическом) стиле каменный храм иконы Черниговской Богоматери (архитектор Н. В. Султанов).

В некрополе скита были похоронены известные русские философы В. Розанов и К. Леонтьев.

Согласно легенде, именно в Черниговском скиту император Николай II во время паломнического визита 1905 года получил благословение от скитского старца святого Варнавы.

Это всё — дореволюционная история скита как одного из центров паломничества в Троице-Сергиевой лавре, которая до начала XX века развивалась как паломнический центр, этакий русский Ватикан, в котором Черниговский Гефсиманский скит был одной из составных частей.

История Гефсиманского скита после 1917 года

После Октябрьской революции большинство монастырей были разрушены, а говоря сциентичным стилем, деурбанизированы, вычеркнуты из жизни городов. Территорию Гефсиманского скита во времена СССР можно отнести к таким депрессивным деурбанизированным городским территориям.

С точки зрения правительства большевиков, ценность Троицкой лавры определялась исключительно её военно-стратегическим положением и объёмом материальных ценностей, содержавшихся в её стенах.

В 1919 году во время Гражданской войны для нужд обороны Советской Республики Советом Народных Комиссаров было принято решение о закрытии Троице-Сергиевой лавры, и её монахам было предложено переселиться в Гефсиманский скит. После Гражданской войны репрессии против церкви были продолжены. В 1921 году власти закрыли скит, а в 1922 году — Черниговский собор Богоматери. В 1928 году была закрыта последняя церковь на территории скита — церковь Успения и Вознесения Богоматери. Последний скитоначальник игумен Израиль сослан в ссылку, где и скончался в 1950 году.

В 1950-е годы строения Гефсиманского скита были отданы министерству обороны СССР и по распоряжению последнего частично взорваны. На месте скитского кладбища построен многоэтажный учебно-административный корпус.

В скиту расположилась одна из воинских частей 12-го главного управления министерства обороны СССР, отвечающая за ядерно-техническое обеспечение советских войск.

Эта воинская часть стала частью оборонно-промышленного комплекса города Загорска и всего северного Подмосковья. Она органично «вросла» в комплекс оборонных заводов ЗЭМЗ, ЗОМЗ, военных частей в районах Ферма, Вакцина и стала своеобразным продолжением военно-промышленного комплекса расположенных «впритык» городов Тушино, Химок, Королёва, Софрино и Краснозаводска. Короче говоря, в советское время Загорск — это не Лавра. Это город-завод, город военных. Соответственно инфраструктура была военная, и Черниговский скит был интересен оборонщикам только подземными сооружениями и больше ничем. Он стал социальной «заброшкой».

В сущности, Загорск в советское время превратился из города в сумму рабочих слобод при заводах и военных городков.

О кризисности поселений такого типа хорошо писал покойный выдающийся специалист по урбанистике Вячеслав Глазычев.

В Черниговском скиту размещались последовательно: тюрьма-колония общего режима, интернат для людей с нарушениями зрения, интернат для инвалидов Отечественной войны, ПТУ-интернат для людей с инвалидностью. В соборе Черниговской Божией Матери размещался склад Загорского горпромторга. Полагаю, читатели знают, что ни одно из этих предприятий не стимулирует развитие сопредельной территории.

В годы перестройки и постперестроечный период большинство монастырей и скитов были переданы РПЦ. 11 апреля 1990 года было принято решение о возвращении Черниговского Гефсиманского скита церкви. Скит начали потихоньку реставрировать, а прилегающую территорию частично облагородили парком (типичное применение собянинского московского опыта по созданию хорошей обёртки для гнилой сути).

Главная современная проблема переданных церкви территорий

Передача скита РПЦ сопровождалась уверениями в СМИ о возрождении монастырского жития в этих храмовых комплексах и возрождении традиционной, то есть дореволюционной, роли монастырей. При этом совершенно не учитывалось, что страна стала атеистической, что на тот момент окружающий монастырь и скит город уже сформировал свою совершенно иную среду, для которой скит ещё недавно был частью не городского ландшафта, а его ландшафтно-деурбанизированной депрессивной части. При этом никакой концепции встраивания возрождаемых монастырей и скитов в среду города не было сформулировано ни представителями РПЦ, ни представителями архитектурно-дизайнерского сообщества, ни депутатами Госдумы из комиссии по ЖКХ, ни городскими и областными администрациями тех регионов, где были монастыри — никем.

И причина кроется не в вере и атеизме.

Дело в том, что если памятник попадает в зону деурбанизации города, в зону депрессии, то, как бы мы не старались сделать его снова значимым, без выведения из депрессии всей зоны это сделать невозможно.

Если мы превратили в помойку некую бывшую церковь и построили всю инфраструктуру для помойки, то какое бы решение по этой церкви мы не принимали, кому бы её не передавали — до тех пор, пока существует помоечная инфраструктура, власть будет относиться к этому месту как к помойке. Иногда не желая того. А потому, Сергиево-Посадский МУП «Водоканал» спокойно сегодня и на протяжении последних семи лет сливает грязь в прискитской пруд.

Проблему осложняет и отсутствие реальной стратегии развития Сергиева Посада. В годы Перестройки прошла частичная демилитаризация военных городков на территории городского поселения и не очень удачная конверсия оборонных заводов. В результате вся социальная структура этих слобод и городков, ранее спонсировавшаяся полностью или частично из бюджета заводов и кармана Минобороны, оказалась на балансе нищего городского поселения. Это породило дикий кризис системы ЖКХ в городе, вызвало колоссальную волну жилищных протестов горожан в нулевые и начале десятых годов, а также кризис системы управления городом, дошедший до того, что на ряд руководителей Сергиева Посада были заведены уголовные дела. Один из них бежал за границу, потом был экстрадирован и получил тюремный срок, и один (к несчастью, мой хороший знакомый) был убит. Город долгое время был почти не управляем.

Увеличение количества машин и рост транзита через город в Москву породил трудноразрешимую проблему «города-пробки», трудностей с проездом через город. «Клементьевка не Вакцина, но тоже не ближний свет!» — горько шутил в своей песне о Сергиевом Посаде, называя не столь отдалённые районы города, замечательный местный бард Григорий Глазов.

Не удалась ставка городских властей и на развитие туризма в городе.

Сергиев Посад стал зоной «однодневного» туризма. Туристов привлекает только Троице-Сергиева лавра, которую можно осмотреть за несколько часов.

Никто из туристов в городе не задерживается. В тот же Черниговский Гефсиманский скит приезжают, в основном, паломники, а не туристы, несмотря на то, что он находится всего в 3 км от центра города.

В Сергиевом Посаде есть недепрессивные жилые зоны современной точечной элитной застройки и есть анклавы элитных домов в частном секторе города. Но наличие такой застройки только подчёркивает соседнюю нищету бывших рабочих слобод: «Рабочки», «Скобы», Птицеграда, а также пикирующее падение инфраструктуры бывших военных городков типа Фермы. Даже городская элита не довольна существующим положением дел. «Я могу устроить у себя дома европейский комфорт, но выходя за ворота, я оказываюсь по колено в г…», — с раздражением говорила мне одна из самых богатых женщин города.

В городе много безработных из числа коренных жителей, но в то же время он стал прибежищем временных трудовых мигрантов.

При этом в городе остались два крупных предприятия оборонного комплекса. Это предприятие в посёлке Вакцина (Сергиев Посад-6), которое, как уверяет Википедия, является «головным разработчиком средств защиты от наступательного биологического вооружения в России» и НПК московского филиала ФГУП «Радон», которое, по сведениям одного из сергиево-посадских сайтов по поиску работы, «специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве. Предприятие осуществляет весь комплекс работ с радиоактивными отходами — их сбор, транспортировку, переработку и хранение».

Я цитировал сайт по поиску работы в связи с тем, что на официальной страничке ФГУП «Радон» информации о сергиево-посадском предприятии нет. Здесь уместно задать вопрос: если мы планируем развивать оборонный комплекс, то, полагаю, надо соблюдать секретность и сокращать количество иностранцев и случайных визитёров в город, а если мы планируем развивать туризм, то мы должны создавать условия для визитов иностранцев в город? Этот парадокс существует не только в маленьком Сергиевом Посаде. В огромном Новосибирске администрация точно так же и по тем же самым причинам не знает, как развивать город: как транзитную зону для торговли с КНР или как часть оборонного комплекса.

В нынешних условиях, полагаю, ни о каком развитии международного туризма и паломничества в Сергиевом Посаде говорить не приходится.

Значит, надо усиливать секретность и развитие оборонного комплекса. Значит, властям ныне не до объектов культурного наследия. Они подождут, даже если за них будет заступаться влиятельная РПЦ и не очень влиятельное объединение горожан «Сергиев-Посад — не помойка!». А потому, МУП «Сергиево-Посадский водоканал» спокойно может лить зловонную жижу в пруд рядом с Черниговским Гефсиманским скитом.

Вывод прост. Нормального развития города Сергиев Посад не предвидится в связи с отсутствием у властей реальной стратегии этого развития. В условиях отсутствия стратегии город будет развиваться хаотично, но при этом хаос депрессивных районов будет усиливаться. В этих условиях никому нет дела до кризиса экологии памятников истории и культуры в городе, в том числе загаживания сточными водами пруда около Черниговского Гефсиманского скита. Протестные движения горожан будут игнорироваться до тех пор, пока они не радикализируются, но отсутствие единого городского сообщества в Сергиевом Посаде, явное и заметное деление горожан на жителей рабочих слобод, военных городков, элитной застройки и мигрантов не позволяет предположить возникновение нового Шиеса.

Хотя я могу и ошибаться, ибо «где глаз людей обрывается куцый, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет… год» Нужную дату можно вставить в строчку великого поэта.